안녕하세요. 이번에 어쩌다보니

고려시대 쌍하앙 건축 양식에 대해서...

다시한번 생각해보는

시간을 가지게 되었어요.

그리고 이런 저런 생각과 나름대로

자료들을 확인하면서 나름 결론을

내게 되었는데요...!

개인적으로 추정하건데,

고려시대 쌍하앙 건축물 중에서

이런 포작의 형태를 하고 있는...

고려 쌍하앙 건축물은 분명히,

아니 거의 무조건 있었을 거라

약간 확신하게 되었습니다.

물론 고려시대 쌍하앙 건축물이

현재까지 실제로 남아 있지는 않으며...

고려시대는 건축양식은 문화적인

성장과 발전 덕택에 , 외형적으로나

기술적으로나...

다양한 모습 / 다양한 형태 / 다양한 양식의

쌍하앙 혹은 하앙 건축물들이 있었을 겁니다.

( 각종 자료들로 추정하건데 )

( 고려는 하앙 양식이 꽤 다양했을걸로 추정됨 )

그래도 그 와중에 , 이런 모습의 하앙은

분명히 있었을 거라고 ... 개인적으로 거의

확신하게 되었어요. 왜 이렇게 생각하는지...

이제부터 제 나름의 생각과

제 나름의 교차검증 / 자료들을

토대로 , 최대한 쉽게 풀이해보겠습니다.

- 들어가기에 앞서 -

일단 하앙이란게 무엇인지 알아야

이해할 수 있는 그런 게시물 입니다.

그래서 아주아주 짧게

하앙에 대해서 설명하자면...!

그림의 설명처럼 하앙은

처마를 늘리기 위한 기술에 사용된

지렛대 시스템의 핵심 부품 입니다.

저 지렛대 시스템 부품이 한개면

그냥 하앙, 두개면 쌍하앙 입니다!

- 고려시대 쌍하앙 건축양식, 개인추정 모습및 고증해보기 -

이제부터 다양한 자료들을

토대로, 최대한 전문용어

사용안하면서...

최대한 쉽게 풀어보도록 할게요.

일단 고려시대 건물에는 하앙이

있었을 것으로 추정되는 자료중에서,

일단 현재까지 알려진 고려시대

하앙 건축 자료중에선 가장 오래된

자료부터 보도록 하겠습니다.

1. 간송미술관 소장 금동삼존불감 그리고 하앙

제가 고려시대 하앙 건축이

있었을 것으로 생각하게 만든,

현재 한국에서 가장 오래된

하앙을 추정할 수 있는 건축 자료며...

제가 몇년간 복원 / 재현해왔던

모든 고려시대 건축의 시작점인...

바로 간송미술관 소장

고려 금동삼존불감 전각 입니다.

금동삼존불감은 11세기 추정

자료로써, 고려와 거란의 문화적

고류를 추정해볼 수 있게 해주는

뭐 그런 자료 입니다.

게다가 사치호코 닮은 물고기 치미,

청자지붕을 표현한듯한 푸른 지붕,

배흘림 기둥및 지붕마루 잡상 등등

11세기 즈음 고려의 건축 특징들을

많이 가지고 있는 자료 입니다.

그리고 이 금동삼존불감은

하앙이 표현된 건축물자료도

추정해볼 수 있답니다. 어째서일까요?

이유는 그림의 설명대로 입니다.

건축물 45도 모서리 각도에 있는

포작...

그니까 45도 귀한대 라는 포작이

좌우 옆면에 비해 아래로 내려간

모습입니다!

건물 중간에 있는 첨차와 포작은

내려간 모습이 아닙니다. 멀쩡하죠.

그러니까 저 모서리 포작과 첨차가

아랫쪽으로 내려간 표현이 바로

하앙을 표현했다고 추정됩니다.

그니까 멀쩡한 가운데 포작과 다르게

하필 모서리만..... 무언가 받치는 듯한

모습을 하고 있기 때문입니다.

저 위치에서 저 정도로 무언가를

받쳐야만 한다면 , 고려시대떄는

하앙밖에 없어요.

게다가 하앙은 지렛대 시스템이라

아래를 향하는 모습입니다. 그러다보니...

건물 모서리 포작이 저렇게 아래를 향하는

표현을 했다는 것 때문에, 하앙이 있었던

건물로 추정이 가능한 것 입니다.

여기서 우리가 주목해야할거 !

이게 ... 좀 표현이 이상하긴 한데요...

하앙이 있었다는 표현은 있는데요,

하앙의 모습을 생략했읍니다.

좀....이상하죠!?

하앙 시스템은 표현했으면서

정작 하앙자체는 아예 생략했어요...

제가 몇년간 고려시대 쌍하앙을

이런 모습으로 만든것을 바로 이

금동삼존불감이 시작점 입니다.

하앙이 있었다라는걸 표현했지만

하앙 자체는 아예 생략하였습니다.

그렇다면!?

사실 가운데 부분 포작도, 하앙이

있었는데 그냥 생략한게 아닐까!?

라는 의심을 하게 되었고...

금동삼존불감의 포작 모습을

나름대로 분석해봤습니다.

금존삼존불감이 만일 하앙을

생략한게 확실하다면, 전체적으로...

건축물 외형과 시스템이 충분히

쌍하앙에 걸맞는 시스템, 그니까...

금동삼존불감은 쌍하앙 지렛대

시스템이 생략만 되었지, 일단...

쌍하앙이 충분히 구성된 모습이다!!!

라고 추정을 하게 되었습니다.

이게 몇년전에 고려또한

쌍하앙 건축물이 존재했을 것이다!

이 내용의 시작점과 동시에

이 내용을 바탕으로 지금까지...

고려시대 건물을 재현및 복원을 했던

.... 이론적인 시작점 입니다.

2. 고려 쌍하앙은 조선시대 / 일본 / 중국 건축으로 추정 가능하다.

그리고 최근에 이런 저런

자료들을 많이 접하게 되었고,

고려시대때 쌍하앙은

확실하지는 않지만 그래도

있기는 있었겠구나 라고...

나름대로 확신하기 시작했어요.

그 확신을 하게 해주는 자료들을

보겠습니다.

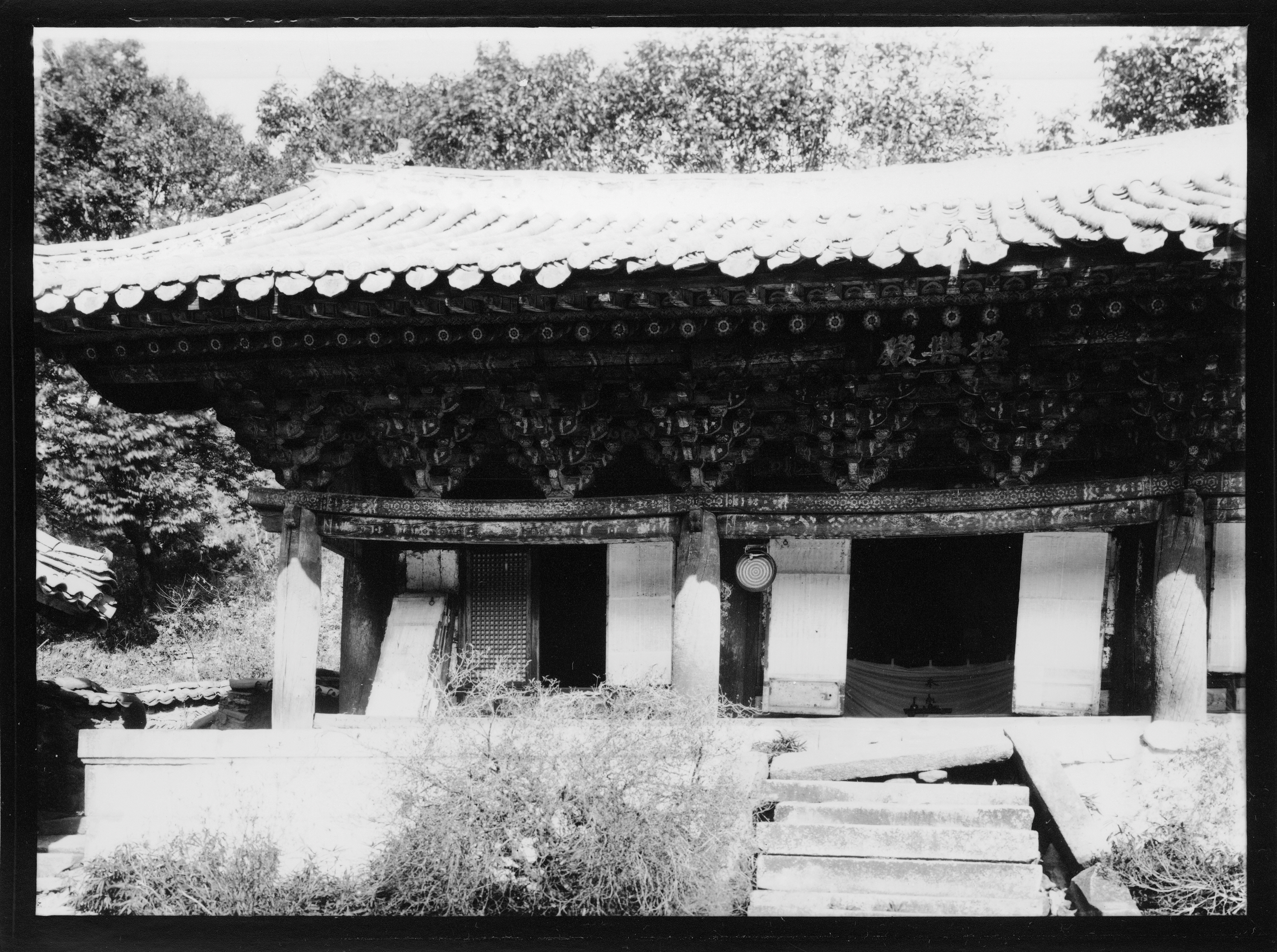

이 사찰은 사찰 선암사

부속 암자, 참당암 입니다.

건물은 대웅전 입니다.

여러분!

이 참당암 대웅전에 고려시대

쌍하앙을 추정하게 해주는 재미난

장치가 있다는 사실, 알고 계시나요?

인터넷에 그나마 알려진

참당암 대웅전 배후면 포작

시스템은 이렇게 해설하고 있습니다.

[ 참당암 대웅전 배후면은 ]

[ 고려시대 소로와 첨차가 발견된다 ]

[ 배흘림및 포작 시스템이 ]

[ 고려시대 후기 양식이다 ]

[ 그래서 참당암 대웅전 배후면은 ]

[ 고려시대 건축 자재를 재사용한 것으로 추정된다 ]

이렇게 소개하고 있습니다.

저도 동의합니다. 참당암 대웅전

뒷면 소로 / 첨차 모습이라던가...

배흘림 기둥으로 인하여 분명히

고려시대 건물을 재사용한것은

확실합니다.

그러나 최근에 저는 생각이

조금 바뀌었습니다! 그니까...

참당암 대웅전 배면 포작은

현재까지는 고려후기, 그니까

13 ~ 14세기로 추정하는데요,

이번에 저 개인적으로는

12세기 극초반, 고려 최전성기 시절

건축양식 이라고 생각하게 되었어요.

여튼 참당암 대웅전 뒷면은

고려시대 쌍하앙을 추정이라도

하게 해주는 강력한 증거입니다!

자.... 잘 보세요!

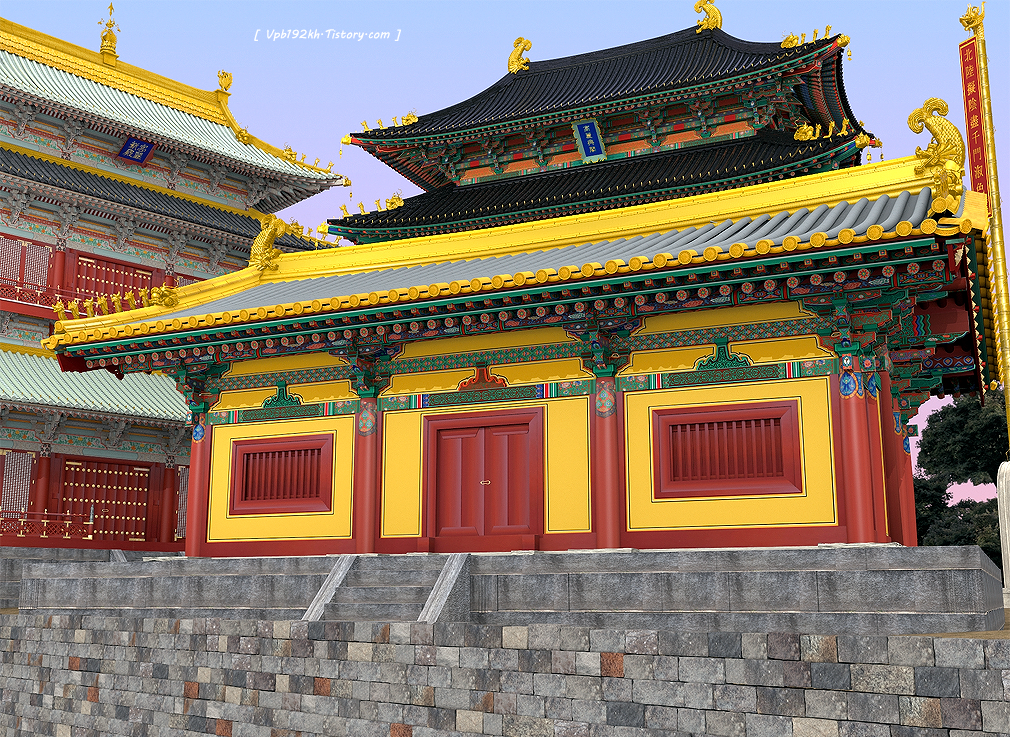

제가 재현한 고려 쌍하앙 입니다.

포작을 잘 관찰 하셔야 합니다!

참당암 대웅전 뒷면 포작!

제가 재현 / 복원한 쌍하앙

건축과 비슷한게 느껴지시나요!?

이 시뻘건 건물은 일본의 건축물!

16세기에 재건한 일본의 삼층목탑!

1632년 목탑. 일본 기요미즈데라

산쥬노토 ( 三重の塔 )입니다.

[ 한국명 : 청수사 삼중탑 , 혹은 삼층목탑 ]

이 건물은 1102년, 송나라 건축이

확실한 중국 송나라 쌍하앙 건축물

진사 성모전 입니다.

제가 올린 사진들을 보시면

쉽게 이해되시죠!?!?

1330년 고려 추정 참당암

1120년 중국 진사 성모전

1632년 일본 청수사 삼중탑

이 3가지 역사적인 건물들의

포작 시스템의 기본틀이 사실상

똑같은 시스템으로 구성되어 있습니다.

설명사진을 보시면 아주 그냥

단박에 이해가 가실겁니다. 그쵸!?

한중일 3나라 건축물의

포작 시스템의 기본틀이

98% 똑같습니다.

한국은 가장 기초 모양

일본은 거기서 하앙 1개 추가

중국은 거기서 하앙2개 + 익형공 추가

기초틀에서 건축부재가 약간씩

추가되는 모습입니다. 신기하죠!?

* 참고사항 *

익형공 : 그냥 별 기능없는 장식용 첨차입니다. 소로가 없는게 특징!

그니까 선암사 부속암자 참당암

대웅전 건물뒷편 포작은,

중국 / 일본 건축물 예를 봤을때

하앙계 건축에서 사용하는 포작계통

으로 생각할 수 밖에 없습니다...!!

그래서 우리나라 고려시대 하앙 계통

건물들은... 참당암 대웅전 포작이 기반

아니었을까!? 하고 추정할 수 있죠.

근데 좀 아쉬운게... 12세기 포작하고

다른점이 존재하기는 합니다.

참당암 대웅전 포작은

고려시대 1330년대 포작을

조선시대 건축에 맞게 수리하느라...

디테일이 조금은 다르게 변했습니다.

( 1출목 소첨은 2제공에 올라가야 하지만 )

( 그러나 참당암 대웅전 1출목 소첨은 위치가 다르다. )

그러나 1출목 소첨 위치만 다를뿐

1출목을 1출목 첨차가 잡아주는 모습,

그리고 살미제공이 3개까지 사용된 모습

등등... 1출목 소첨차 위치만 제외하면...

고려시대 포작의 특징을 거의

그대로 유지하고 있는 건축물 입니다!

그럼 님들...!!!!!

이거 보면 이해가 팍 가시죠!?

금동삼존불감은 10 ~ 11세기 고려시대

최전성기 시절 자료 입니다. 그리고...

하앙을 표현한 흔적이 있어서

하앙 건축물로 추정을 하고 있습니다.

참당암 포작은 12세기 즈음

유행한 하앙계 포작 계통의

특징을 보여주는 포작 입니다.

중국은 물론 , 일본의 하앙 건축물 조차

실제로 참당암 포작하고 같은 방식으로

하앙 포작을 사용한게 확인 됩니다.

또한 참당암은 여러번 수리했지만

1330년 고려시대때 한번 재건한

기록이 확실한 건물 입니다.

건축 부속 자재들 그리고

상량문에서 발견된 기록 이 두가지 모두

1330년 고려후기에 정확하게 부합 합니다.

그러므로..... 금동삼존불감을 통하여

고려시대때는 하앙이 있던 것으로

추정 가능한 상황이고,

암자 참당암 대웅전은

중국 / 일본 건물과 교차검증으로

하앙건축에서 사용하는 포작계통이 확인됩니다!

그럼 뭐 당연히 고려시대때

이런 쌍하앙 건축이 있었을

거라는 추정.....

너무나도 타당하지 않습니까!?

실제 자료 / 교차검증 모든면에서

이런 모습의 고려 쌍하앙 건축물이

있었을 것으로 추정가능한 것이죠.

그리고 실제로 뾰족한

칼날 모양의 하항 건축물?

그냥 지금도 존재합니다.

너무나도 유명하죠?

화암사 극락전은 현재 남아있는

한국 전통 건축물 중에서 유일하게

하앙이 남이있는 건축물 입니다...!!

그니까 그냥 남아있는 실제

건물 자료들을 총 종합해보면,

고려는 하앙 건축물은 거의 무조건

있었고, 특히 쌍하앙 건축물의 경우...

중국 / 일본의 하앙 건축물하고

모습이나 양식이 거의 같았을것

이라는 추정이 가능합니다!

그리고 하앙의 모습은 칼날처럼

날카로운 하앙의 모습이었을 거라는

추정이 가능하다고 보시면 됩니다!

* 참고사항 *

1. 제가 재현 / 복원하여 만든

고려시대 쌍하앙 건물은 일본과

중국 건축물과 다르게...

가로로 설치한 빔이 하나 더

있는데요 , 포작을 가로지르는

빔은 통주목 이라고 한답니다.

통주목은 12세기 즈음의

건축양식으로 추정되는데요,

우리나라에서도 나름 발견되었고

금동삼존불감에 통주목이 설치되어

있어서 하앙에 적용한 것 입니다...!!

통주목은 일본과 중국에서 조차

그다지 사용하고 있지는 않습니다만,

일본과 중국의 12세기 건축물 같은

역사적 가치가 있는 건물에서 대부분

발견이 되는 양식이랍니다.

2. 참당암 대웅전 포작은

다포계 포작 입니다 .

그래서...

진사 성모전, 청수사 산쥬노토 같은

실제 하앙건축하고 내부 구조가 건축양식

시스템상 많이 다릅니다 . 꼭 알아두세요!

하여튼.....

그래서 저는 최근에 이러한

모습의 고려 쌍하앙 건축물은

거의 무조건 있었을 거라고...

최근에 약간 확신에 가까운

생각을 하게 되었습니다. 그리고...!

어째서 쌍하앙이 거의 무조건

있었을 것으로 확신하게 되었는지.,..

고려시대 불교 회화

조선시대 건축자료

이 자료들을 토대로 추정을

해보는 시간을 가져보겠습니다.

3. 고려시대 불교 회화에 남아있는 추정 쌍하앙 건축물들

고려시대 불교회화 중에서

그나마..... 진짜 겨우 그나마.....

쌍하앙으로 추정해볼 수 있는

회화가 2점 정도 있습니다.

예전엔 딱 한장만 있는줄 알았는데

이런저런 연구로 2장까지 늘어났어요.

그럼 고려 쌍하앙을 추정이라도

가능하게 해주는 회화 2점을 한번

보도록 하겠습니다.

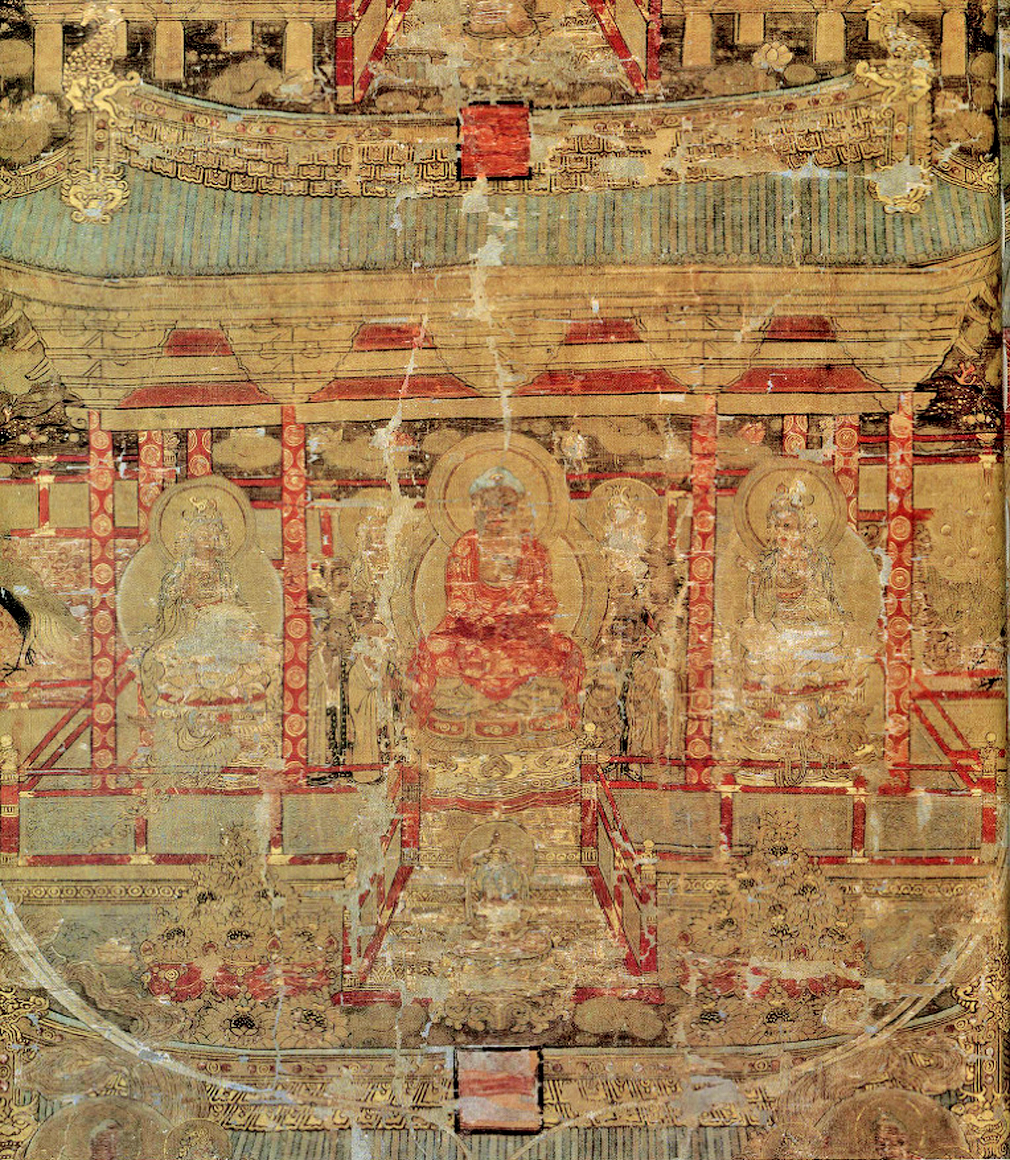

바로 이 고려시대 불교회화!

일본 오타카지 소장 고려후기

14세기 추정 회화에 남아있습니다.

그럼 이 회화에서 어느 부분 떄문에

쌍하앙으로 추정되는지 알아볼게요.

3-1. 일본 오타카지 관경16관도 쌍하앙 추정해보기

이 회화에서 쌍하앙을 추정 해

볼 수 있는 전각은 바로 이 전각

이랍니다.

회화 가장 한중간에 있는 전각

포작을 보면 , 쌍하앙 건축이라고

생각할 수 밖에 없습니다.

이유는 이 고려시대 불교회화

그림하고 거의 똑같은 모양의

포작을 가진 전각이 있기 떄문입니다.

그 전각은 바로 중국 송나라 건물

융흥사 마니전 입니다 . ( 1052년 건물 )

융흥사 마니전은 쌍하앙 전각입니다.

그럼 융흥사 마니전 쌍하앙을 한번

보도록 하겠습니다.

이 부분이 바로 송나라 융흥사 마니전

쌍하앙 부분입니다. 모습이 꽤 특이하죠?

보면 정면 소첨 , 대첨차를 45도 꺾어서

설치하고, 좌우 양쪽 첨차 사이에 하앙이

각층마다 상하 1개씩 , 쌍하앙이 적용되었습니다.

고려 14세기 추정 건축물

확대모습 입니다.

첨차를 45에 가깝게 대각선으로

설치했고, 그 45도 2개 첨차 사이에

하앙이 2개가 나온 모습입니다.

송나라 마니전이랑 똑같죠!? 이래서

이 회화를 쌍하앙 전각으로 추정이 가능한겁니다.

융흥사 마니전은 2층이

쌍하앙으로 구성되어 있는데

이게 사진확보가 힘들어서...

그냥 도면으로 보겠습니다.

마니전 도면을 보면

아랫쪽 1번 하앙은 내부

대들보를 받쳐주고 있고,

2번 하앙은 그냥 장식용이자

첨차 고정용으로 사용했으며

그냥 장식용 하앙입니다.

2번 상단 하앙이 장식화된

가앙이지만, 여튼 하앙 모습인데 뭐

여튼 도면으로 쌍하앙 건축인게 확인 됩니다.

그리고 융흥사 마니전 건물

모서리를 보면 하앙이 3개가

나옵니다.

건물 모서리는 보통 귀한대라고

부르는데요, 명칭이 복잡하니까

그냥 모서리 포작이라고 하겠습니다.

여튼 마니전 모서리 포작은

하앙이 뾰족한게 3개 나옵니다.

님들 또 사진 잘보셈!

관경십육관도 전각도를 보면

건물 모서리 포작에 하앙으로

추정되는게 3개가 튀어나왔습니다.

그니까 45도 포작 사이에 하앙이

1개씩 쌍하앙이 구성되어있고,

모서리 포작에 뾰족한게 3개가

튀어나옵니다. 고려 불교회화

포작은...

여러모로 융흥사 마니전하고

거의 똑같은 모습을 보여줍니다.

그래서 일본 오타카지 소장 고려

14세기 추정 관경십육관도 고려

불교회화 전각은 ...

송나라 영향을 받은 건축물로

쌍하앙 전각이라고 추정할 수 있습니다.

그런데 포작을 45도로 꺾어서

그 사이에 뭐가 튀어나오는데,

쌍하앙이 아니라 그냥

다포계 건축물인 경우도

분명이 있긴 있습니다.

그 건축은 바로 안국사

대웅보전 이라는 건물 입니다.

북한의 안국사 대웅전 이라는

건축물이 있기 떄문에... 뭐랄까요.

오타카지 관경16관 회화의 건물도

안국사마냥 하앙이 아닐수도 있는거 아님!?

이렇게 의심이 가능합니다.

당연히 합리적인 생각입니다.

그러나 고려 불교회화

포작은 충분히 쌍하앙으로

해석할 수 있습니다.

어째서일까요!?

저건 그냥 그림이라서

자세하게 알 수 없을탠데!?

라는게 합리적인 생각입니다만

이제부터 보시는 자료를 보시면!

고려 불교회화 건축물도 충분히

쌍하앙으로 해석할 수 있는 여지가

있다는 것을 이해하게 되실겁니다...!!

3-2 다포계 건물로 보이는 불교회화 건물, 충분히 쌍하앙으로 추정 가능하다.

일단 들어가기에 앞서

다포계가 뭔지 모르시는

분들도 분명 계시므로...

가장 기본적인 건축양식!

다포계와 주심포에 대해서

알아보겠습니다.

가장 일반적인 전통건축의 가구,

그러니까 지붕을 받쳐주는 시스템은...

윗쪽의 그림과 같이 배치되는게

가장 일반적인 방식 이랍니다.

기둥 - 창방 ( + 평방 ) - 주두 - 첨차

이 순서로 배치되는게 가장 전형적인

한국 전통건축 프레임 입니다.

주심포계 건축물은

이런 시스템이 기본 입니다.

기둥 - 창방 - 주두 - 포작층

이렇게 나오는게 가장 일반적인

우리나라 전통건축 시스템 입니다.

* 참고사항 *

주심포계 : 기둥 위에만 포작이 있다.

포작 사이에는 포작이 없다.

다포계 : 기둥 위에는 물론 , 창방 위에까지 포작이 있는 경우.

기둥 윗쪽 포작 사이에 1개 ~2개 추가로 포작이 더 있다.

그럼 여기서 쌍하앙과

다포계는 그럼 뭐가 다르냐!?

라는 궁금증이 생길겁니다.

쌍하앙 건축과 다포계 건축은

지붕을 지탱하는 시스템 자체가

많이 다릅니다! 특징은 이렇습니다.

하앙계 포작 :

지붕무게를 지렛대 원리로 지탱함

하앙이라는 길다란 막대기가 받는...

지붕의 하중 에너지로 대들보나 도리를

지붕의 무게로 들어올리듯이 받쳐준다.

그렇게 때문에 하앙 위치나 부속구 선정등 매우

까다롭고 목수의 높은 계산력 / 기술력이 매우 요구됨

다포계 포작 :

브라켓을 엄청많이 사용해서 양으로 승부

받침목을 많이 사용해서 하앙보다 훨씬 편하고 안전함

처마길이를 늘리는데 하앙만큼 길다란 처마 구성이 가능,

하앙에 비해서 그냥 단순히 쌓기만하면 되서 편하기까지 함.

걍 최대한 쉽게 써봤습니다.

서로 다른점은 이 정도이고...

하여튼 다포계 포작이란

에....... 잘 모르시는 분들은

걍 이렇게 외우시면 됩니다!

- 다포계 포작 -

레고블럭 같은 브라켓 받침대가

처마 아래에 한 100개 있고 거기에

혀바닥이 한 50개 내밀고 있는거

이렇게 외우시면 됩니다.

이 사진처럼 혀바닥 이빠이 내밀고

있으면 다포계 포작 건축물 입니다!

하여튼 그럼 이제

다포계와 하앙계를

구분하실 수 있으시죠!?

그럼 이제 본론으로 들어가죠!

고려시대 회화 중에서, 다포계 포작으로

보이는 가장 대표적인 회화를 보겠습니다.

이 그림은 일본 묘만지 소장

1294년 고려시대 회화

미륵하생경도 입니다.

이 미륵하생경도 지붕처마 보면

혀바닥 처럼 튀어나온것들 있죠!?

그걸 포샵으로 더 쉽게 보이도록

처리해서 보면 이런 모습이 보입니다.

묘만지 미륵하생경도 처마를

보면 하앙처럼 칼날같은 뾰족한

모습이 아닙니다. 쇠서같은 모양이죠.

그래서 다포계 건물로

보는게 당연한 모습이죠.

그러나 이런 모습의 건물 조차도

하앙계 건축물로 해석할 수 있는

자료를 이제 보도록 할까요!?

이 건물은 원나라 시절

건축물인 연복사 대전 입니다.

( 1317년 창건 )

외형만 보면 그냥 대놓고

다포계 건축물처럼 보입니다.

근데 원나라 연복사 대전은

100% 쌍하앙 건물 입니다.

이게 연복사 대전 도면인데요,

걍 도면보면 대충 이해 되시죠?

상하단 하앙2개를 사용하며

지렛대 원리를 사용하고 있습니다.

순도 100% 하앙 건축물 입니다.

연복사 내부 사진을 보더라도

지렛대로 받쳐주고 있는 모습이

확인 됩니다.

원나라 1317년대 건물이고,

외형도 걍 다포계 포작인데

실제론 쌍하앙 건축물 입니다.

우리나라 사찰과 연복사를

비교해보면, 외형만 놓고봤을때는...

둘다 그냥 영락없는 다포계 포작 건물이죠.

그러나 내용물을 보면

개심사 대웅전은 전형적인 다포계 건축,

원나라 연복사 대전은 전형적인

쌍하앙 건축물 입니다. 그래서...

서로 외형만 거의 비슷하지,

사실 저 두 건물은 쌍하앙 / 다포계로

건축양식이 다른 건물들 이라는 겁니다.

이렇게 전면부 외형은 다포계 포작인데

내부는 하앙까지는 아니지만, 하앙 양식으로

추정할만한 기술을 사용한...

걷모습과 속이 다른 그러한

건축물이 한국 또한 있었습니다!

그 건축물은 바로 이 사찰 입니다.

이 사찰은 북한 평안남도 평원에

있던 법흥사 입니다. 건물 이름은

극락전 입니다.

강한 배흘림 기둥하며 포작이

고려후기 ~ 조선초기 건물로

보이는 이 건물은,

겉면만 보면 혀바닥이 잔뜩 보여서

그냥 다포작계 건축물로 보입니다.

그러나 내부 전퇴칸을 보면

사뭇, 일반적인 퇴칸이랑

다른 모습 입니다!

퇴량이 없고 하앙 처럼 생긴

대각선 초각 부자재가 있는데요,

천장에 붙은게 아니라 실제로

하앙처럼 제공들하고 이어붙은

모습을 하고 있습니다.

생긴거도 하앙같고, 연결하는

방식도 제공 살미들에 걸치는

모습을 봤을때,

그니까 외부는 혀바닥이 많은 다포계인데

내부는 하앙 기술을 응용해서 만든

하이브리드 건물인듯 합니다.

외형만으로 포작을 추정하는건

이렇게 실제 예로써도 알 수 있지만

이게 그냥 막 추정하는게 쉽지 않습니다!

게다가 쇠서라는

혀바닥 모양 장식을

칼날모양으로 사용할 경우,

다포계 포작 건축물인데도

하앙 건축물이랑 외형적으로

별 차이가 거의... 없게 느껴집니다.

님들 그럼 제가 주장하는게

무슨말인지 이제가 될겁니다

실제 건물 예시만 보더라도

외형은 다포계 쇠서 건축물인데...

실제 내용물은 쌍하앙 건물인

경우가 있다는 것이죠.

그래서 고려시대 건축 그림은

무작정 그림만으로 판단할수가

없다고 보시면 됩니다.

다포계 쇠서 포작처럼 보여도

실제론 하앙 건물일수도 있기 때문이죠.

.포작이 하앙인지, 다포계인지...

그림만으로 구분은 힘들다는거죠.

걍 보는사람에 따라 해석을

자기맘대로 할 수 있다는 뜻 입니다!

왜냐!?

불교회화는 건물 내부 구조가

안보여서 분간이 안되거든요.

그래서 오타카지 고려회화속 건물이

가장 쌍하앙에 근접한 건축회화

라고 저는 생각합니다.

오타카지 소장 관경16관 회화는

실제 쌍하앙 건물하고 그 특성이

거의 비슷합니다. 그러니까...

회화속 건축양식하고 매우 비슷한

실제 건물이 있어서, 신빙성이 생긴것이죠.

그래서 이 그림 만큼은 충분히 쌍하앙

건축물을 그린 그림이라는 생각이 드네요.

그래서 제가 고려시대 건축에

쌍하앙을 적용하여 만든 이유는

이런 자료들을 참조해서 만든 것 입니다!

일단 고려시대 회화 그림으로

추정 해 볼 수 있는 쌍하앙 건축물.

그리고 실제 조선시대 칼날모양

하앙 건축물을 참조하였습니다.

그리고 한국 / 중국 / 일본

실제 건축들이 신기하게도,

비록 외부 포작에 한정되지만

포작 구성법이 거의 대동소이한,

디테일만 조금 다르지 구성법이

사실상 아예 같은 수준인게 확인됩니다.

그러므로, 각종 고서화및

실제 건축 자료들을 토대로,

고려시대에는 이러한 모양의

쌍하앙 건축이 있었을 거라는

생각을 하게되었습니다.

그럼 긴글 읽어주셔서

감사드립니다! 福받으세요!

* 추가내용 - 당파풍 지붕에 대해서

댓글로 당파풍 지붕에 대해서

문의를 해주셔서 이렇게 짧게나마

당파풍 지붕 자료를 올려봅니다.

당파풍 지붕은 솔직히... 제가 여태껏

많다면 많은 자료들을 접하면서도...

정말 손에 꼽는 몇가지 자료로만

겨우 확인했을 뿐일 정도로... 뭐랄까요,

우리나라에서는 정말 확인하기 어려운

특이한 지붕양식 입니다. 솔직히 당파풍에

대해서는 깊게 연구해본적이 없어서.....

이번 게시물에서는 걍... 제가 아는선에서...

몇년간 자료를 찾으며 확인한 정말 몇개

안되는 극소수 사진 자료와,

개인적인 해석 정도로... 가볍게 다루겠습니다.

다음에 연구가 더 진행되면 그때 더욱

자세한 내용으로 글을 수정할게요.

그럼 일단은 당파풍 지붕에 대해서 짧게 알아볼까요?

* 당파풍 이란?

일본 건축에서 자주 볼 수 있는

곡선형 지붕 + 박공의 한 종류 입니다.

송나라 ~ 원나라 시절 유행한 양식으로 추정되며

설명하기 좀 어려운..... 좀 기묘한 곡선을 보여주는

지붕양식 입니다.

당파풍 지붕은 현재 동아시아에서는

유일하게 일본이 가장 적극적으로,

가장 많이 사용하는 양식입니다.

일본어 명칭으로는 카라하후 라고 하며

사실상 일본 전역에서 아주 쉽게 볼 수 있어요.

특징이라면 가운데만 볼록 튀어나온듯한

그런 곡선 지붕이며, 서까래까지 곡선으로

만들기 때문에, 생각보다 만들기 까다로운 건물이죠.

중국의 경우 송나라 / 원나라 회화에서

자주 발견됩니다. 사실 한국 제외하고

동아시아에서는 꽤 흔한 지붕 이에요.

아무튼...

이런 특이한 지붕을 우리나라에서도

일단은 사용은 한 것으로 추정은 됩니다.

제가 몇년간 각종 자료를 찾아 보면서

현재까지 우리나라에서는... 당파풍

지붕을 실제로 사용한 예는...

일단 제가 알기로는 청덕궁 비원

규장각 / 주합루 어수문 좌우에 있는

협문 밖에는 없습니다. 그런데...

이 협문들은 일제시대때

만든것으로 알려져 있습니다만,

의외로 이 당파풍 협문들, 일제가 나름 조선시대

양식을 참조해서 만든 조선시대 양식일 가능성이 존재 합니다.

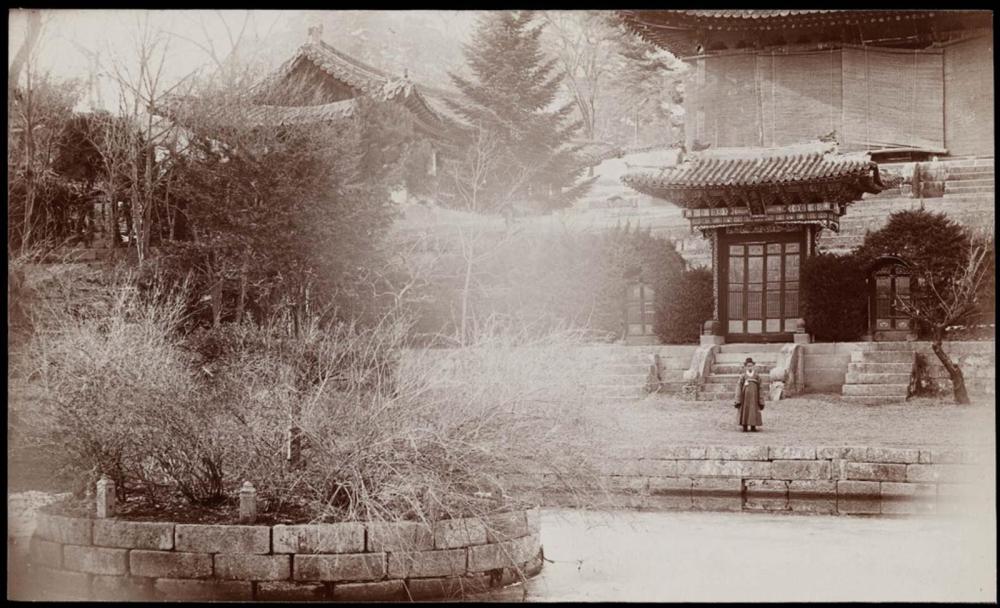

왜냐하면 일제시대 이전

조미 수호 통상조약을 체결할

당시인 1884년 사진을 보시면...

이때도 당파풍 지붕이 있는게 보입니다.

물론 1884년이라면 일본에게 어느정도

영향을 받고 있던 시기입니다만...

아무리 일본에 영향을 받은 시기라도

일본에 합병당했던 상황도 아니라서...

일본이 궁궐 왕실 건축까지 이래라 저래라

할 수 있는 상황은 아니지 않았을까요...!?

물론 사진으로만 보면 이게 당파풍은

맞긴 맞는데 .... 이게 확실한 지붕이 맞는가!?

라고 하면 ... 조금 미묘한 모습이긴 합니다.

뭐 모르죠... 그냥 가죽이나 이런걸로

적당히 곡선지붕을 만들었을지도요...;

하여튼 주합루 어수문 당파풍 협문은

일제가 강하게 영향력을 행사하기 전

우리나라 전통 양식으로 만들었을 가능성이

높다고 생각해요. 이렇게 생각하는 이유는

바로 이 그림 회화 때문입니다.

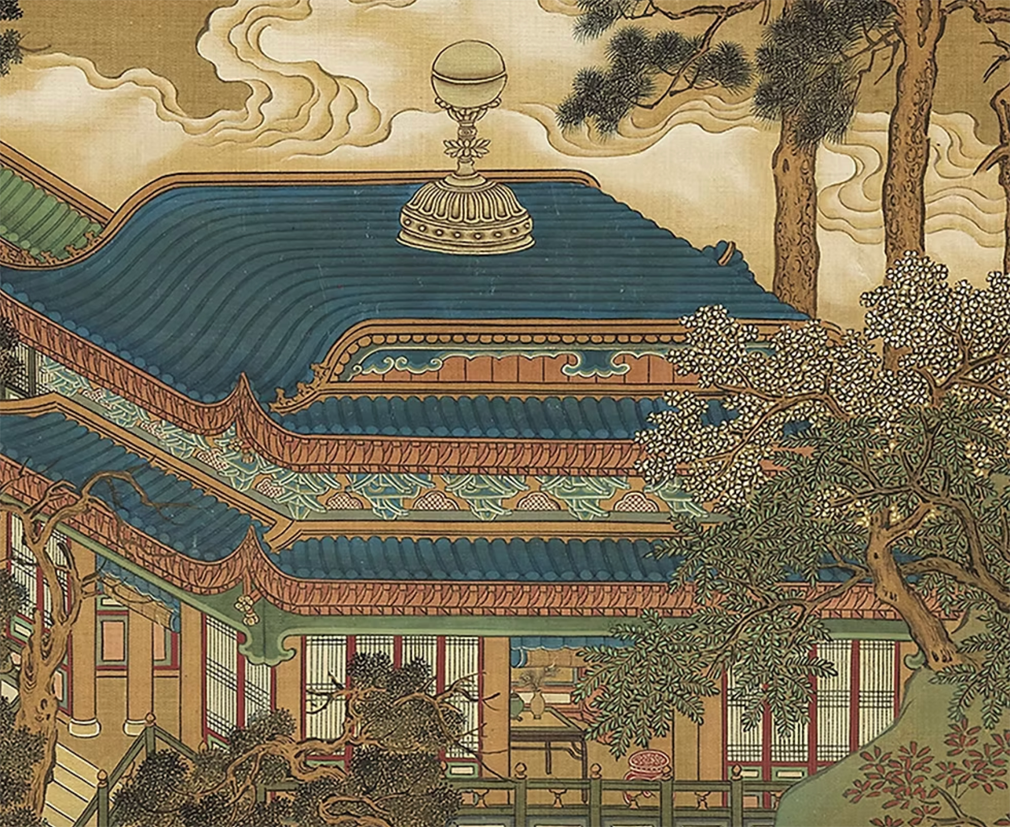

이 그림은 1776년 규장각

그리고 창덕궁 비원 일대를 그린

조선시대 정조대왕 시절 회화 입니다.

회화를 보시면 아시겠지만 어수문 좌우

협문이 이미 이때부터 지붕이 곡선으로

표현되고 있습니다.

자...

그럼 퍼시벌 로웰 선생이 찍은

주합루 사진을 다시 볼까요!?

이렇게 회화하고 사진을 보면

진짜 신기한게..... 식물담장 취병까지

아치모양 ( 홍예 ) 모습을 하고 있는겁니다!

덩쿨식물 담장인데!?

곡선 아치모양으로 되어있는거죠!

그렇다면 덩쿨들이 타고 올라가기 좋은

곡선 모양의 지붕이 있던게 아닐까요!?

그니까 1776년 회화에서도 아치모양

취병 담장이 확인이 되는 상황입니다.

여기서 추정할 수 있는 내용은,

1776년 회화에서는 당파풍 지붕을

걍 생략하고 식물만 그렸을 가능성도 있습니다.

이유야 위에 사진을 보시면 아실겁니다!

1884년 사진을 봐도 당파풍 지붕은 식물에

가려져서 구분이 쉽지 않은게 보이죠.

1776년 회화도.... 가려진 당파풍 지붕을 그리기

힘드니까 걍 생략했을 가능성도 충분하지 않을까요?

그래서 저 아치모양 식물을 어떤식으로

받쳐주고 있을지는, 자세하게 알 수 없어서

지금으로써는 이렇게만 추론이 가능한 겁니다.

이번에는 고려시대 자료로

넘어가보겠습니다. 고려시대때

당파풍 지붕을 사용한 예 로써는...

고려시대라도 당파풍 지붕은 정말

찾을래야 찾을수가 없는 수준인데요.

오로지 극소수의 회화에서만 확인 됩니다.

그 몇안되는 극소수 회화중에서 가장 확실한

자료가 바로...

공민왕이 그렸다고 전해지는

누각도 라는 회화가 있습니다.

공민왕이 그린 누각도를 보면

원나라에 영향받은 듯한...

엄청 화려한 3층 누각 그리고

2층 누각의 모습이 보입니다.

특이한건 전각 2층, 그리고 3층

건물 정면 앞뒤로 당파풍 지붕이

확인되는데요,

주목할만한 점은 다만 중국 / 일본과 다르게

단독 구조 건물에 단일 지붕으로 사용하진 않았고

누각에 붙어있는 차양 모습으로 사용하고 있습니다.

물론 난간에 딱 맞게 설치된 지붕이라 건물

최초 설계부터 설치한듯하여 이걸 부가적인

차양으로 봐야되나...?

라면 조금 미묘하지만...

여튼 당파풍 지붕이 확인은 된 겁니다!

그리고 일본에서 발견된 회화

공민왕 기위도 입니다. 오른쪽

상단에 당파풍 지붕이 확인 됩니다.

공민왕 기위도는 현재 일본 개인이 소장하고

있어서 초고화질 사진 확보가 안되기 때문에...

이렇게 저화질로 추정만 할 수 있는 게 아쉽네요.

그래도 여튼 곡선 모양인가 얼추 확인되고 있으며,

이 회화가 고려시대 당파풍 지붕 지붕에서는

가장 확실한 당파풍 지붕이 맞는것 같습니다.

공민왕 기위도 당파풍 지붕은

송나라 누각에 그려진 타입하고

거의 똑같아서...

아마 고려 중반기부터 사용하던

당파풍 지붕이 아닐까 합니다.

위에서 한번 말씀드렸지만...

고려시대 당파풍 지붕은 이게 좀 미묘한데

단독으로 사용하지 않고, 전각에 종속되어 있는

차양처럼 사용하는 모습이 고서화에서 확인됩니다.

개인적으로 창경궁 명정전 뒷쪽에 있는

후복도가 , 고려시대 당파풍 회화에서

관찰되는 차양 사용법이...

그대로 남아있는 전각이 아닐까 합니다.

그러니까 창경궁 명정전 후복도는 비록

당파풍 지붕은 아닙니디만,

고려후기 14세기 시절 사용되던

당파풍 차양 건축양식이 전승된

경우일 가능성이 있다는 것이죠.

개인적으로는 당파풍 지붕을 차양처럼

사용한 양식이 조선시대로 확실하게

전승된 경우로 생각합니다.

그래서 공민왕 기위도, 그리고 공민왕 누각도

당파풍 차양식 그림이 마냥 상상으로 그린게 아니라,

실제 양식을 그대로 그렸을 가능성이 있다는 뜻 입니다.

비록 당파풍 지붕은 아니지만 창경궁 명정전이

고려회화에서 보이는 건축양식이라고 생각할만한

건축양식을 사용하고 있기 때문입니다.

고려회화가 무작정 상상으로 그린게

아니고 , 실제 건축양식하고도 나름대로

교차검증및 추정이 되는 상황이므로...!!

당파풍 지붕도 실제로

사용되던 지붕일 가능성이 높다는

뜻이라고 해석하셔도 된답니다...!!

아무튼간 제가 확인한 자료 중에서는

위에 자료들이 전부 입니다. 저 자료들이

그나마 가장 확실한 당파풍 지붕 자료들 입니다.

위에 자료들 이상 더 확실한 자료는

확인하지 못했어요. 그래서 글 쓰면서 문뜩

생각이 든게... 아무래도 당파풍 지붕은...

아무래도 한국인 취향이 아니었나 봅니다;

지붕 양식은 조금 바뀌더라도. 나름 오랫동안

비슷한 모습을 유지하는 특징이 있는데요.

당파풍은 위에 자료들 제외하면

정말 일말 비슷한거 조차 발견이 안됩니다;;;

공민왕 시절 건축회화에서만 잠깐 보이고

더 이상 확인이 안되는 이유를 생각해보면...

14세기때 잠깐 유행했는데, 한국인 입맛에

안맞는 모양이라 그냥 유행때 잠깐 사용하다

잊혀진 양식이라는 생각이 들더라구요.

정확히 14세기때만 잠깐 등장하고 그 이후

수많은 조선시대 자료에서는 아예 발견이

안되는걸 보면...

고대 한반도인들 취향이 아니었나봐요.

아무튼 이번에는 2차 간접 자료를 보겠습니다.

개인적인 생각인데요, 당파풍

지붕은 가마에 가장 제대로

남아있는게 아닌가 생각합니다.

가마 뚜껑들을 보면 둥그런 지붕에

용마루 장식도 없고, 합각 박공도

둥그스름한데다가...

약간 미묘한데 현어무늬 같은

각종 무늬들을 초각 하였습니다.

가마 뚜껑을 보고 있자면 이게

바로 당파풍 그 자체 아닌가 싶네요.

그니까 건축물 지붕으로써는 사실상

조선시대때는 한국인 취향이 아니라서...

사실상 건물 지붕으로 사용하지는 않았지만,

가마로써는 사용하기에는 괜찮은 양식이라서

당파풍 지붕이 가마에 가장 많은 흔적은

남긴거라고..... 개인적으로 추정해봅니다.

그도 그럴께 송나라 회화 중에서

조선시대 가마하고 비슷한 당파풍

지붕도 있어서 이런 생각이 드네요.

저 개인적으로 이런 지붕 모양은

당파풍 지붕에 영향받아서 흔적으로

남은거 아닌가? 라는 생각을 해봅니다.

그 이유는 원나라 당파풍 지붕

전각 지붕 모습하고 전반적으로 꽤나

닮아있는것 같다고 느껴져서 입니다...

1393년 보각국사 석등은 사모정이고

원나라 당파풍 지붕 회화는 팔작지붕인데...

미묘하게 닮아있는 것처럼 보이지 않나요!?

그리고 강진 사당리 청자요지에서

무량각에 사용한 것으로 추정해볼 수 있는

청자기와 한점이 발견 되었는데요,

이 기와의 곡선이 발생하는 위치를 보면

4:6 비율의 위치에서 곡선이 발생하므로...

의외로 무량각 지붕이 아니라, 당파풍 지붕이

꺾이는 각도에 사용된 기와일 가능성도 약간은

있다고 봅니다. 하필이면...

4:6 비율 지점에서 곡선이 발생했기 때문에

아주 완벽한 무량각 지붕용은 아닐수도 있어서에요...

참고로 공민왕 기위도 전각은

실제 고려시대 건물을 보고 그렸을

가능성이 매우 큰 건축물 이랍니다!

14세기 공민왕 기위도 전각의 특징을 보자면

옻칠기둥 / 주토칠 차양기둥 / 상록하단 단청 /

추정 녹색 테두리 + 붉은색 대나무발 /

일반 흑색기와 / 일반 흑색용두 /

통자척 황금 용마루 /

보이는것 90%가

실제로 발견된 건축 양식들이

대부분이라서 신빙성이 매우 높습니다!

특히 통자척 용마루라는 황금색

용마루는, 지금까지는 그냥 상상으로

그런걸로 생각되고 있었는데...

최근에 밝혀진

경복궁 자미당 통자척 기와로 인하여...

공민왕 기위도 황금 용마루는 일단

어느정도 실제로 사용되었을 가능성이

생각이상으로 높아진 상황이랍니다...!!

물론 공민왕 기위도 통자척 용마루는

금빛이라.... 아직 고려시대 기록에...

용마루를 금칠했다 혹은, 금빛의

황칠안료로 금색나는 도색을 했다!

라는 기록이 발견된 것은 아니지만...

통자척 용마루가 실제로 , 조선초기

궁궐 경복궁에서 발견되었기 때문에

양식 면에서는 교차검증 성공했기 때문이죠!

그래서 봉정사 극락전에 황금

통자척 용마루를 사용해봤던 것이고...

개인적으로는 황칠에 옻칠을 두껍게 바른

황칠 통자척 용마루가 아닐까 생각합니다.

어찌되었든 중요한 점!

공민왕 기위도 전각은 실제 건축양식들하고

교차검증 해봤을때, 딱히 상상력을 동원하여

그린 그림으로 보이지는 않다는 것 입니다.

되려 모든면에서 실제로 사용한 양식들이

교차검증으로 확인되기 때문에!

공민왕 기위도에 등장하는 당파풍 지붕 또한

실제 고려에서 사용했던 당파풍 양식일

가능성도 있다는 ...

저만의 개인적인 주장 입니다!

그럼 매우 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다!

( 당파풍 지붕은 개인 연구가 진행 되는데로 )

( 꾸준히 내용을 업데이트 하겠습니다 )

P.S

공민왕 기위도가 어째서 실제 건축 양식하고

교차검증 되는지 많은 분들이 원하신다면...

아주 짧게 교차검증 글을 작성하겠습니다!

*참고사항 *

이 게시물의 내용은 25년 3월 31까지

연구된 내용을 기재한 것 입니다.

만일 추가적인 연구로 인하여 발생하는

기존 가설의 변화 / 변화된 연구 결과로 인한

이론 변화가 발생할 경우,

이 내용은 언제든지 변화 / 수정 될 것 입니다.

연구결과 변화로 인한 내용 수정은 양해 부탁 드립니다.

####################################################